Movimento negro (Sociologia)

O Movimento Negro constitui um dos principais agentes de transformação social, cultural e política nas sociedades marcadas pelo colonialismo, pela escravização e pelo racismo estrutural.

Sua luta perpassa continentes, conectando experiências afro-diaspóricas em busca da superação das desigualdades raciais e da afirmação de identidades e culturas negras.

No Brasil, o movimento adquire contornos específicos diante da herança escravagista, do mito da democracia racial e das profundas desigualdades sociais que ainda persistem.

Neste conteúdo você encontra:

- Origens e contextos internacionais

- O movimento negro no Brasil: trajetória histórica

- Dimensões e estratégias da luta negra

- Impactos sociais e econômicos

- Perspectiva global contemporânea

- Exemplos contemporâneos no Brasil

- Resumo

Origens e contextos internacionais

A resistência negra é tão antiga quanto a própria escravização. Nas Américas, ela se expressou nas rebeliões de escravizados e na formação de comunidades autônomas, como os quilombos e palenques. No século XIX, após a abolição da escravatura nos Estados Unidos (1865) e no Brasil (1888), surgiram organizações voltadas a enfrentar tanto o racismo legal quanto as novas formas de exclusão econômica e política.

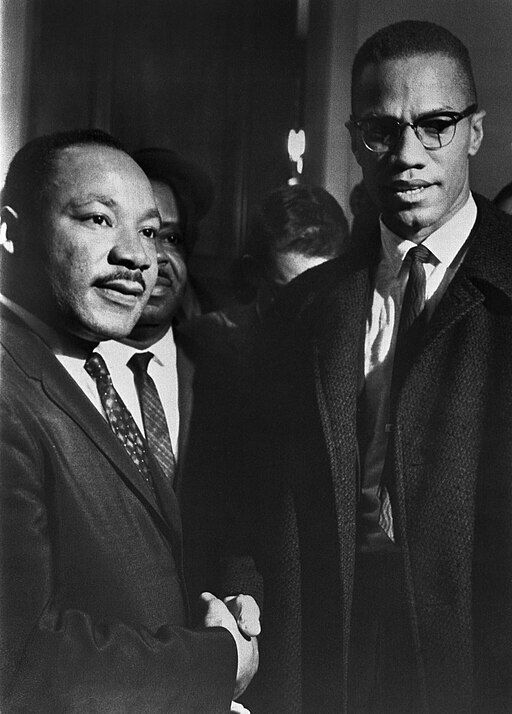

Nos Estados Unidos, figuras como Frederick Douglass e Harriet Tubman foram pioneiras na luta contra a escravização. No século XX, líderes negros como Martin Luther King Jr. e Malcolm X simbolizaram o movimento pelos direitos civis, enfrentando as leis Jim Crow de segregação racial e denunciando a violência estrutural. Destaca-se nesse contexto o surgimento da Tradição Radical Negra, ou Black Radical Tradition, movimento de resistência que articula raça, classe e cultura contra o colonialismo e o capitalismo.

Na América Latina e no Caribe, a resistência se expressou em irmandades religiosas, associações culturais afrodescendentes e movimentos políticos que buscavam autonomia frente à marginalização imposta após a abolição. Esses processos consolidaram uma tradição pan-africana de luta por igualdade e reconhecimento.

O movimento negro no Brasil: trajetória histórica

1. Pós-abolição e primeiras associações

No Brasil, a abolição da escravatura (1888) não foi acompanhada por medidas de inclusão social, forçando a população negra a viver às margens da sociedade. Nesse período, surgiram irmandades religiosas, clubes sociais e associações mutualistas negras, que serviram como espaços de solidariedade e organização.

A imprensa negra, ativa desde o início do século XX, desempenhou papel central na politização da identidade, denunciando a persistência do racismo e contestando o mito da democracia racial. Jornais como O Menelick e Clarim d’Alvorada destacaram a importância da educação como caminho para a ascensão social.

2. Frente Negra Brasileira e Teatro Experimental do Negro

Nos anos 1930, surgiu a Frente Negra Brasileira (FNB), uma das primeiras organizações no País a exigir igualdade de direitos e a participação da população negra na sociedade. Ela oferecia cursos, assistência médica e atividades culturais, além de articular políticas contra a discriminação. A FNB simbolizou a vitalidade do ativismo negro à época, chegando a se organizar como partido político, até ser forçadamente encerrada com a instituição do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937.

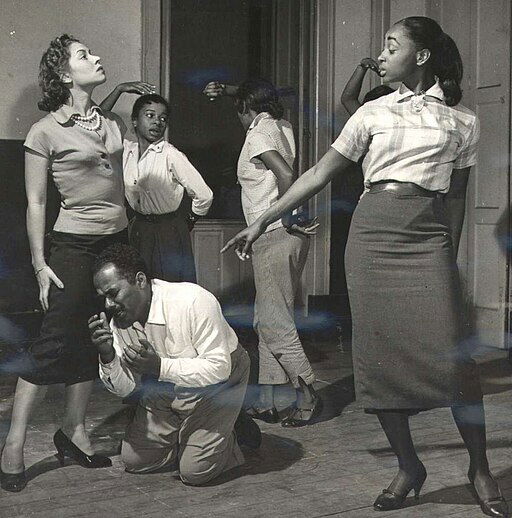

Na década de 1940, o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por Abdias do Nascimento, buscou valorizar a cultura afro-brasileira, combater estereótipos e ampliar o acesso de artistas negros ao mundo da arte. Essa experiência mostrou como a luta negra também se dava no campo simbólico, afirmando identidades e rompendo com a marginalização cultural.

3. Ditadura militar, redemocratização e Movimento Negro Unificado

Durante a ditadura militar (1964-1985), a repressão política também atingiu o movimento negro. Contudo, no final dos anos 1970, surgiu um novo ciclo de mobilização. Em 1978, foi fundado o Movimento Negro Unificado (MNU), em reação a casos de racismo na cidade de São Paulo, incluindo a prisão, tortura e assassinato do jovem negro Robson Silveira da Luz pela polícia. O MNU marcou uma virada ao politizar de forma explícita a pauta racial e denunciar o racismo como estrutural, não apenas individual.

Nos anos seguintes, o MNU conquistou espaço no processo de redemocratização, participando da Constituinte de 1988 por meio da Convenção Nacional “O Negro e a Constituinte”, momento em que foi elaborado um documento com demandas de representantes negros de diversas partes do país, enviado à Assembleia Constituinte.

A maior conquista deste documento foi o reconhecimento do racismo como crime inafiançável e imprescritível na versão final da Constituição Cidadã, além de outras demandas para a população geral, como a estatização do sistema de saúde.

A Constituição não atendeu diversas demandas específicas para a população negra naquele momento, mas foi o que possibilitou algumas conquistas mais tarde, como a aprovação da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.

Dimensões e estratégias da luta negra

Educação e produção de conhecimento

A luta pela educação sempre esteve no centro do movimento negro. A criação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) em universidades e a militância pela implementação da Lei 10.639/2003 mostram a busca por justiça cognitiva e pela valorização da história africana e afro-brasileira.

Intelectuais como Nilma Lino Gomes e Sueli Carneiro destacam a importância de articular teoria e prática para transformar a escola em um espaço de igualdade e respeito à diversidade.

Políticas de ações afirmativas

A mobilização do movimento negro foi decisiva para a criação de políticas públicas de inclusão, como as cotas sociais e raciais em universidades (Lei 12.711/2012) e no serviço público (Lei 12.990/2014).

Essas políticas, embora alvo de críticas, são reconhecidas como mecanismos fundamentais de reparação histórica e promoção de justiça social no Brasil.

Mulheres negras e interseccionalidade

O feminismo negro ampliou a luta ao denunciar a sobreposição das opressões de raça, gênero e classe. A filósofa Angela Davis e a socióloga Patricia Hill Collins, dos Estados Unidos, são referências internacionais no tema, enquanto no Brasil nomes como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Maria Beatriz Nascimento trouxeram a pauta para o centro do debate.

A 1ª Marcha das Mulheres Negras de 2015 reuniu milhares em Brasília para denunciar o racismo, a violência e o sexismo, e consolidou a relevância da agenda da interseccionalidade para o movimento.

Cultura, identidade e corporeidade

O movimento negro também se expressa na valorização cultural e estética. O orgulho do cabelo crespo, o uso de turbantes, a música e a arte afro-brasileira são exemplos de resistência simbólica.

Nomes do rap e hip hop – como Racionais MC’s, Thaide e DJ Hum, Emicida, Rincon Sapiência e Bia Ferreira –, do samba e MPB – como Sandra de Sá, Elza Soares, Luedji Luna, Bezerra da Silva e Jorge Aragão –, e das artes em geral – como Eustáquio Neves, Abdias do Nascimento, Zezé Motta, Lázaro Ramos e Elisa Lucinda, utilizaram e utilizam a arte para denunciar o racismo e afirmar a identidade negra.

Os terreiros de Candomblé e outras religiões de matriz africana também representam um espaço de resistência cultural e afirmação de identidade de pessoas negras. O culto aos orixás e aos ancestrais atua como uma forma de retomar e resguardar tradições e de conectar os descendentes de escravizados, cujas histórias foram apagadas com o processo violento da escravização transatlântica.

Impactos sociais e econômicos

Flexibilização e precarização

O avanço do capitalismo global trouxe desafios específicos para os trabalhadores negros, frequentemente os mais afetados pelo desemprego, informalidade e precarização do trabalho.

Racismo estrutural e desigualdades

Mesmo após conquistas legais, o racismo estrutural permanece evidente nas estatísticas: negros recebem salários mais baixos, sofrem maior violência policial e têm menor acesso a cargos de poder.

Racismo ambiental

Mais recentemente, o movimento negro também se articula em torno do racismo ambiental, denunciando que comunidades negras e periféricas sofrem de forma desproporcional os impactos da degradação ambiental e da falta de políticas urbanas adequadas.

Perspectiva global contemporânea

Internacionalmente, o movimento negro também se renovou. O Black Lives Matter (BLM), iniciado nos Estados Unidos em 2013 após a absolvição do assassino do adolescente Trayvon Martin, tornou-se referência global contra a violência policial e a desigualdade racial. O movimento inspirou protestos em países da Europa, África e América Latina.

A eleição de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos (2008–2016) foi vista como um marco simbólico, embora tenha gerado debates sobre os limites da representatividade diante da persistência do racismo.

Intelectuais africanos e da diáspora, como Achille Mbembe e Chimamanda Ngozi Adichie, têm contribuído para o debate sobre identidade, democracia e pós-colonialismo. Suas obras ampliam o horizonte de reflexão do movimento negro em escala transnacional.

Exemplos contemporâneos no Brasil

No Brasil, a produção intelectual do movimento negro ganhou força nos últimos anos. Além de Djamila Ribeiro, Carla Akotirene, Joice Berth e muitas outras pensadoras, coletivos culturais e educacionais têm ocupado espaços nas universidades, nas redes sociais e nos meios de comunicação.

Na política, candidaturas coletivas e movimentos como a Coalizão Negra por Direitos mostram a capacidade de articulação contemporânea.

Esses exemplos atuais demonstram como o movimento negro continua ativo, reinventando-se e mantendo-se central no debate democrático brasileiro.

Resumo

O Movimento Negro, em suas múltiplas expressões, é um dos principais sujeitos históricos da luta por justiça, democracia e emancipação. Sua trajetória, marcada por dor, resistência e criatividade, conecta experiências locais e globais em torno do combate ao racismo estrutural e da valorização da identidade negra.

Do quilombo ao Black Lives Matter, do Teatro Experimental do Negro às universidades brasileiras, o movimento atravessa gerações e fronteiras, reafirmando a importância de sociedades plurais, igualitárias e livres de preconceito.

Leia também Movimentos sociais: o que são e o que representam (com exemplos) e teste seus conhecimentos com questões sobre os movimentos sociais.

Referências Bibliográficas

Consultoria técnica: Renata Balbino, ativista do movimento afrovegano, participante do coletivo Ilú Oba de Min e tradutora do livro Pertencimento: uma cultura do lugar, de Bell Hooks, publicado pela Editora Elefante.

CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011.

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016.

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 3. ed. São Paulo: Globo, 2008. v. 1 e 2.

GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.

RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

ROBINSON, Cedric J. Black Movements in America. London: Routledge, 1997.

Movimento negro (Sociologia). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/movimento-negro-sociologia/. Acesso em: