Identidade cultural brasileira através da arte

A identidade cultural brasileira não é um rótulo único: ela se formou historicamente pela soma de heranças europeias, indígenas e africanas, aos quais se agregaram, ao longo do século XIX, fluxos intensos de imigração (especialmente no Sul) que trouxeram novos hábitos, ofícios, repertórios musicais, festas e modos de viver.

A arte registra a história brasileira com diferentes símbolos estéticos e linguagens artísticas que foram se tornando sinais de pertencimento e memória do Brasil. São eles: pintura, escultura, arquitetura, música, dança e festas.

Neste conteúdo você vai encontrar:

- Pintura

- Escultura

- Arquitetura

- Música, dança e festas

- Outras matrizes e manifestações urbanas

- Museus, patrimônios e símbolos nacionais

- Por que tudo isso importa para o ENEM

Pintura

Período Pré-Histórico

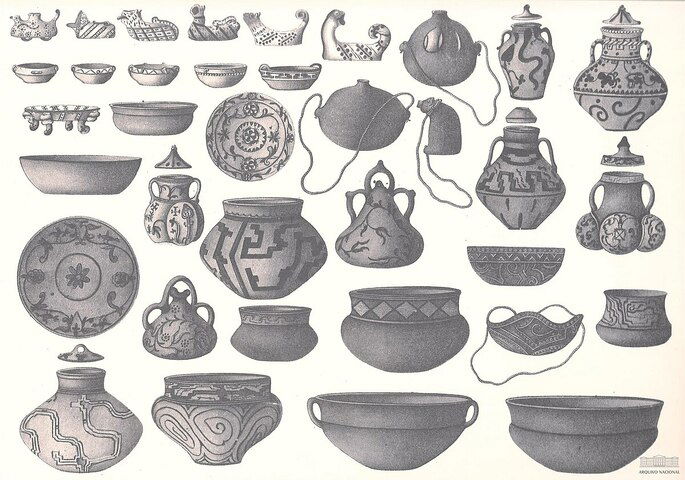

Antes da chegada dos europeus, os povos indígenas produziam pintura corporal com urucum e jenipapo, decoravam cerâmicas com grafismos geométricos e realizavam pinturas rupestres em abrigos rochosos, como na Serra da Capivara. Essas expressões tinham função ritual, identitária e comunicativa, ligadas ao território e à cosmologia de cada etnia.

Período Colonial (séculos XVI–XVIII)

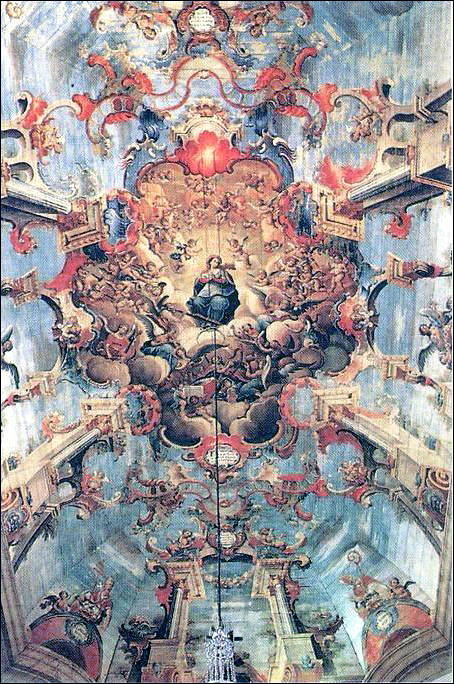

A pintura barroca se desenvolveu sobretudo em ambientes religiosos, com oficinas locais responsáveis por painéis e tetos ilusionistas. Destaca-se Mestre Ataíde, cujo “céu” da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, combina técnica, cromatismo e iconografia mariana em linguagem brasileira. A pintura colonial consolidou um imaginário devocional e pedagógico, elemento central na formação cultural do período.

Império e século XIX

A vinda da corte em 1808 e a institucionalização da Academia Imperial de Belas Artes (1826) profissionalizaram o ensino, difundindo o neoclassicismo e a pintura histórica. Pedro Américo, em Independência ou Morte, e Victor Meirelles, em A Primeira Missa no Brasil, construíram cenas canônicas do passado nacional, usadas até hoje como referência escolar e imagética.

O retrato e o paisagismo acadêmico acompanharam a modernização urbana, ao mesmo tempo em que a imigração europeia, especialmente alemã e italiana, introduziu temas e técnicas que floresceram em ateliês e salões do Sul.

Século XX (primeira metade)

Em 1922, a Semana de Arte Moderna propôs ruptura de linguagem e busca por uma “brasilidade” moderna com pinturas. Sua importância é histórica, mas não única.Paralelamente, muitos pintores mantiveram o eixo técnico-acadêmico e temáticas religiosas ou históricas em diálogo com públicos regionais no mesmo período, porém geralmente isso não é mencionado nos livros de história atuais.

Quando observamos a pintura modernista brasileira, especialmente a que foi defendida pelo grupo da Semana de Arte Moderna de 1922, é impossível ignorar que esse movimento, além de artístico, carregava uma forte intenção ideológica. Autores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, embora escritores, foram os principais porta-vozes desse grupo, que incluía pintores como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti.

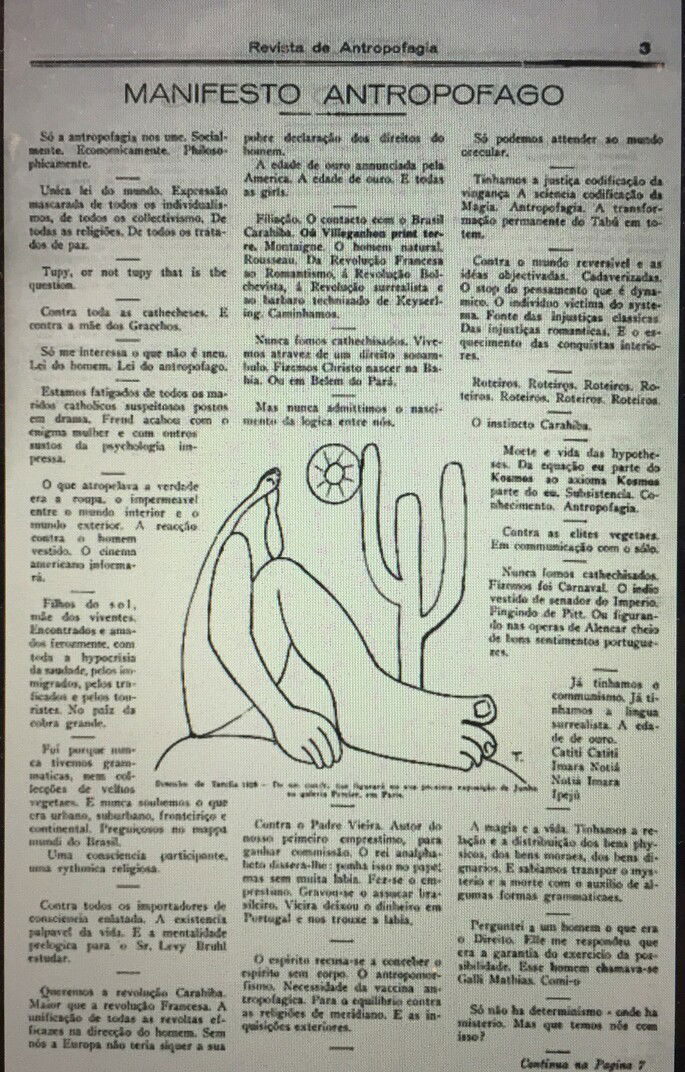

Seu discurso era romper com o academicismo, com a arte clássica, com as convenções estéticas e, sobretudo, com a ideia de arte ligada à tradição europeia e cristã que marcou o Brasil desde o período colonial até o século XIX.

Do ponto de vista histórico, o grupo via o passado artístico brasileiro como “atrasado” e “alienado” e, por isso, defendia uma arte “nacional” e “popular”, inspirada em vanguardas europeias como o cubismo, o futurismo e o expressionismo. Aqui já encontramos a primeira contradição: criticavam a Europa, mas importavam suas vanguardas sem sequer dominar plenamente as técnicas acadêmicas que essas vanguardas haviam subvertido.

Na pintura, isso é evidente. Anita Malfatti, por exemplo, estudou na Alemanha e nos Estados Unidos e trouxe ao Brasil influências expressionistas, mas suas obras da fase modernista revelam traços toscos, anatomias distorcidas sem fundamento estrutural, cores arbitrárias, pinceladas desordenadas e ausência de acabamento. Defendia-se essa estética como “espontânea” e “livre”, mas para muitos críticos de arte, parecia mais uma limitação técnica transformada em bandeira ideológica imposta por um grupo rebelde e difundida pela mídia da época como “o grito da moda”.

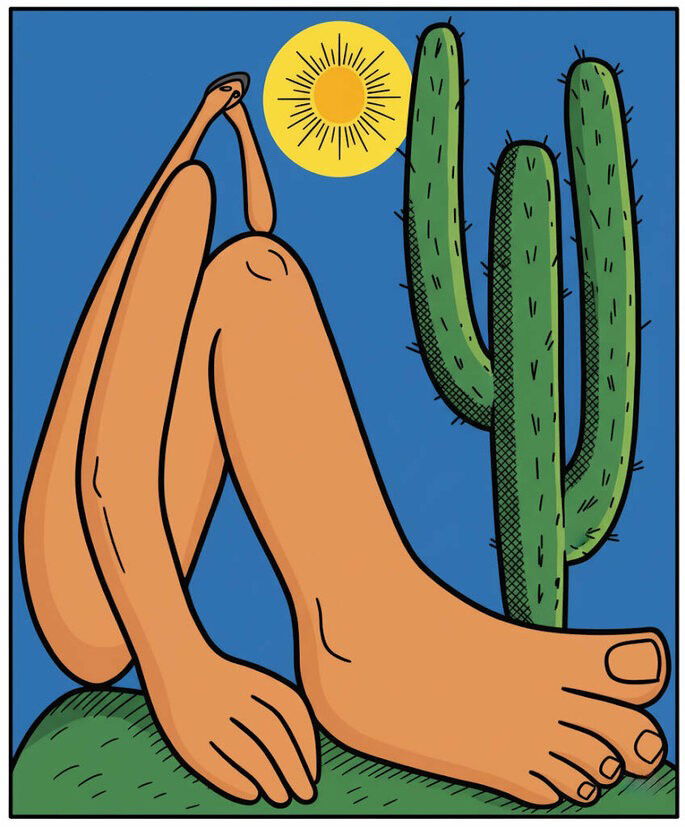

Tarsila do Amaral, por sua vez, com o famoso quadro Abaporu (1928), inaugurou o movimento antropofágico, que pregava a “deglutição” da cultura europeia para criar uma arte autenticamente brasileira. No entanto, suas figuras alongadas, pés e mãos desproporcionais, cores chapadas e simplificação quase infantil das formas revelam uma estética deliberadamente ingênua, que muitos interpretam como manifestação “popular”, mas que para críticos tradicionais carece de profundidade técnica e refinamento formal.

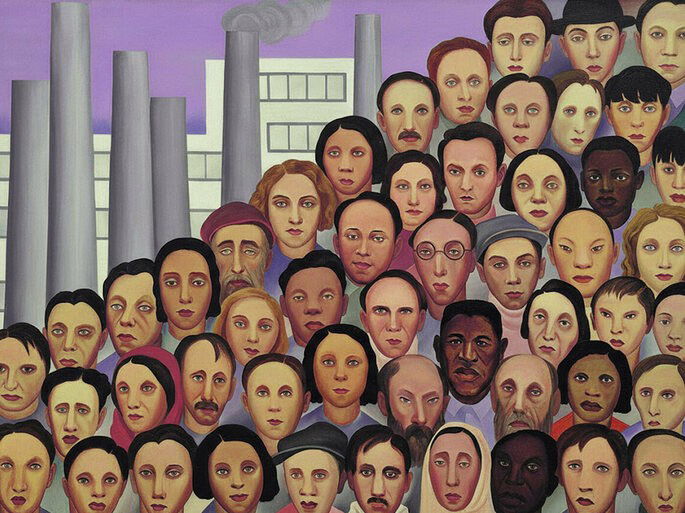

Di Cavalcanti, ligado à boemia e à política de esquerda, retratou mulatas, favelas e sambistas com traços rápidos, cores fortes e contornos soltos, dentro de uma proposta socialmente engajada. Contudo, seus quadros, ao rejeitarem perspectiva, anatomia clássica e técnica apurada, alinham-se mais a um manifesto político-ideológico do que a um projeto estético de longa duração.

Enfim, a Semana de 1922 e seus pintores romperam com a tradição antes mesmo de compreendê-la plenamente. Sua técnica pictórica, marcada por distorções, simplificações e cores arbitrárias, serviu a um projeto ideológico de ruptura e “modernidade” mais do que à busca pela excelência plástica.

Ao contrário da arte sacra colonial, da pintura histórica acadêmica ou mesmo do realismo oitocentista, a arte modernista brasileira raramente alcançou profundidade técnica ou complexidade formal. Ela inaugurou uma narrativa celebrada por críticos alinhados às vanguardas, mas que até hoje divide opiniões entre historiadores da arte e permanece como capítulo controverso na história estética do Brasil.

Séculos XX (segunda metade) e XXI

Cândido Portinari tornou-se referência de pintura monumental com os painéis Guerra e Paz (1952-1956) e suas obras estão frequentemente presentes em provas do ENEM e vestibulares pela potência simbólica e social. A partir da segunda metade do século, conviviam paralelamente o realismo, o abstracionismo e o figurativismo, enquanto museus e bienais ampliavam a circulação de obras.

Hoje, a pintura brasileira transita entre revisões do patrimônio, temas regionais e usos contemporâneos de cor e figura, sem romper com sua memória colonial e acadêmica.

A Arte contemporânea é eclética, e felizmente, não se prende a um determinado estilo ou movimento, ao contrário, hoje em dia cada artista define seu estilo próprio de pintura, expondo seus sentimentos e sua forma de ver o mundo sem obedecer regras, academicismos ou ideologias impostas. E as redes sociais contribuíram ainda mais para democratizar as artes em geral, seja ela em qualquer uma das suas linguagens.

Escultura

Período Pré-Colonial

Artefatos cerimoniais em madeira, máscaras, bancos rituais e estatuetas de barro revelam o uso da escultura em contextos sagrados e cotidianos. Objetos marajoaras e tapajônicos mostram detalhamento formal e iconografia própria, muitas vezes com funções funerárias e espirituais.

Período Colonial

O barroco luso-brasileiro atingiu excelência na talha e na escultura devocional. O mestre Aleijadinho sintetizou técnica e espiritualidade nos Profetas do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, e em retábulos de Ouro Preto e Mariana. Imagens de roca, cristos de roca e grupos escultóricos processionais mostram a função pública e pedagógica da escultura no cotidiano religioso.

Século XIX

A Academia estimulou a estatuária cívica e funerária, consolidando a presença da escultura em espaços urbanos e palácios. Monumentos comemorativos e bustos de figuras históricas acompanharam a construção de uma memória oficial no período imperial e republicano.

Séculos XX e XXI

A escultura passa a dialogar com praças, parques e conjuntos arquitetônicos. Victor Brecheret, com o Monumento às Bandeiras em São Paulo, é exemplo de síntese entre forma moderna e tema histórico. No presente, a escultura ganha escala paisagística em instituições como Inhotim (MG), onde obras contemporâneas coabitam com jardins e arquitetura, abrindo leituras sobre território, natureza e herança cultural.

Arquitetura

Período Colonial

A arquitetura religiosa e civil moldou a paisagem de cidades como Salvador, Olinda e Ouro Preto. Igrejas barrocas combinaram traça europeia com materiais e mão de obra locais, resultando em fachadas, torres e interiores talhados que se tornaram assinaturas visuais do Brasil antigo. Solares, casarões e conjuntos urbanísticos históricos são hoje referências do IPHAN.

Império e século XIX

O neoclassicismo e o ecletismo ganharam corpo em edifícios públicos, palácios e teatros. O Palácio Imperial de Petrópolis e equipamentos culturais em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo registram o diálogo com modelos europeus. A imigração no Sul incorporou técnicas construtivas e tipologias trazidas por alemães e italianos, visíveis em casas, igrejas luteranas e centros comunitários.

Séculos XX e XXI

A síntese moderna brasileira ganhou forma em Pampulha (anos 1940) e em Brasília (inaugurada em 1960), com a parceria urbanismo/arquitetura que se tornou ícone internacional. Essa linguagem convive com projetos de restauro e reuso de patrimônios, com museus e centros culturais que conectam acervo, educação e turismo.

Música, dança e festas

Período Pré-Colonial

Instrumentos como flautas, maracás e tambores eram utilizados em rituais, festas agrícolas e celebrações coletivas. O canto indígena mesclava padrões rítmicos e repetições vocais, integrando música, dança e palavra em eventos comunitários.

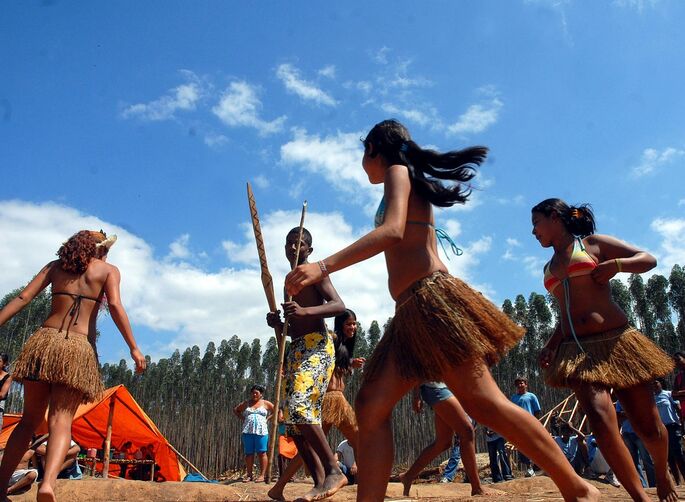

Festas ligadas à caça, à colheita e a rituais de passagem combinavam dança, canto e mitologia, criando performances coletivas que reforçavam a coesão do grupo. Muitas dessas tradições sobreviveram e são reconhecidas como patrimônio imaterial brasileiro.

Período Colonial e século XIX

A música sacra estruturou coros, bandas e práticas pedagógicas em vilas e cidades, associando celebração, ensino e convívio. Festas religiosas como a do Divino, articularam procissões, cânticos, danças e culinárias, forjando um calendário cultural próprio.

Século XX em diante

No Sul, os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) preservam danças de salão e coreografias como chotes, vaneiras e chamamés, com indumentária e etiqueta de baile.

Bandas e corais de matriz germânica mantêm repertórios seculares; a Oktoberfest de Blumenau tornou-se símbolo de organização comunitária e preservação de costumes trazidos no século XIX.

No Norte e Nordeste, festas como o Maracatu (PE), o Frevo (PE), o Bumba-meu-boi (MA) e o Círio de Nazaré (PA) fazem parte do patrimônio imaterial brasileiro, combinando música, dança, teatro popular e religiosidade. Reconhecidas pelo IPHAN e, em alguns casos, pela UNESCO, essas celebrações representam tradições regionais com raízes históricas e comunitárias.

E não poderia faltar obviamente, o Carnaval, festa mais representativa brasileira conhecida no mundo inteiro, celebrado em todo o país, porém com grande público no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia.

Outras matrizes e manifestações urbanas

A música urbana popular explorou múltiplos caminhos; a Bossa Nova destacou-se pela sofisticação harmônica e concisão poética. O tropicalismo teve importância histórica na canção, mas é um episódio entre muitos, porém as escolas e universidades mencionam como se fosse o único.

Originado no início do século XX, no Rio de Janeiro, o Samba mistura influências africanas e europeias, consolidando-se como expressão musical urbana e nacional. Tornou-se símbolo cultural brasileiro, com destaque para o samba de raiz, as escolas de samba e a difusão mundial a partir das décadas de 1930 e 1940.

No campo das matrizes africanas, ritmos, toques e formas de dança integraram, em certas regiões, o calendário cultural e o patrimônio imaterial, com registros oficiais. De modo geral, a diversidade musical e festiva brasileira é ampla e regionalizada, uma leitura que costuma ser cobrada no ENEM quando o enunciado compara letra, imagem e contexto.

Museus, patrimônios e símbolos nacionais

A identidade cultural brasileira também se reconhece em conjuntos tombados e reconhecimentos internacionais. Ouro Preto e Congonhas, com seu acervo barroco e escultórico, figuram entre os exemplos mais didáticos.

Brasília representa o urbanismo/arquitetura moderna como marca nacional, já o Conjunto da Pampulha e os Centros Históricos de Salvador e Olinda sintetizam fases essenciais da formação artística.

No plano imaterial, celebrações como o Círio de Nazaré, expressões musicais regionais como o Frevo e rodas com técnicas tradicionais foram registradas por órgãos de preservação. Museus como o MASP, o MAM-SP, o Museu Nacional de Belas Artes (RJ) e o Inhotim democratizam o acesso, oferecendo acervos e ações educativas que nos ajudam a relacionar obra, período e contexto, exatamente o tipo de articulação frequente nas questões do ENEM.

Por que tudo isso importa para o ENEM

As provas costumam relacionar forma, tema e contexto: um quadro histórico do século XIX pode aparecer ao lado de um trecho de romance; um edifício moderno, ao lado de um gráfico sobre urbanização; uma festa tradicional, junto com um texto sobre patrimônio. Ter repertório em cada categoria, com noção de época e função social, facilita a leitura crítica e a comparação entre temas.

| Linguagem Artística | Período | Características Principais | Exemplos |

|---|---|---|---|

| Pintura Indígena | Pré-Colonial | Pintura corporal com urucum e jenipapo, cerâmica decorada, grafismos geométricos, pintura rupestre. | Pinturas da Serra da Capivara; cerâmica marajoara e tapajônica |

| Escultura Indígena | Pré-Colonial | Máscaras, estatuetas de barro, bancos cerimoniais e objetos ritualísticos em madeira e pedra. | Artefatos marajoaras; estatuetas tapajônicas |

| Música Indígena | Pré-Colonial | Flautas, maracás e tambores usados em rituais, festas agrícolas e celebrações comunitárias. | Cantos rituais Xingu; músicas cerimoniais Tupi-Guarani |

| Dança e Festas Indígenas | Pré-Colonial | Festas ligadas à caça, colheita e ritos de passagem, com dança, canto e mitologia integrada. | Ritual do Kuarup (Alto Xingu); festas de colheita Tikuna |

| Pintura Colonial | Séculos XVI–XVIII | Temas religiosos, barroco, função pedagógica e devocional, cores intensas, influência europeia. | “Céu da Igreja de São Francisco” – Mestre Ataíde; pinturas de Salvador |

| Escultura Barroca | Séculos XVII–XVIII | Talha dourada, dramatização religiosa, uso da pedra-sabão, grandiosidade estética. | Profetas de Congonhas – Aleijadinho; retábulos de Ouro Preto |

| Pintura Acadêmica | Séculos XVII–XVIII | Talha dourada, dramatização religiosa, uso da pedra-sabão, grandiosidade estética. | Profetas de Congonhas – Aleijadinho; retábulos de Ouro Preto |

| Pintura Acadêmica | Século XIX | Neoclassicismo, realismo histórico, técnica apurada, pintura oficial e patriótica. | “Independência ou Morte” – Pedro Américo; “A Primeira Missa no Brasil” – Meirelles |

| Arquitetura Neoclássica | Século XIX | Palácios, teatros, bibliotecas, influência europeia, urbanização imperial. | Palácio Imperial (Petrópolis); Theatro Municipal (RJ); Teatro Amazonas |

| Música Erudita Moderna | Início–meados do séc. XX | Nacionalismo musical; fusão erudito–popular; inovação harmônica. | “Bachianas Brasileiras” – Villa-Lobos; “Choros” – Villa-Lobos |

| Modernismo (1922) | Início do séc. XX | Ruptura estética; cores chapadas; simplificação formal; vanguardas europeias. | “Abaporu”, “A Negra” – Tarsila; “A Estudante” – Anita Malfatti; “Carnaval” – Di Cavalcanti |

| Arquitetura Moderna | Meados do séc. XX | Concreto armado; síntese forma–função; urbanismo moderno. | Conjunto da Pampulha; Brasília (Plano Piloto e Catedral); Edifício Copan – SP |

| Festas e Danças Tradicionais | Séculos XIX–XXI | Patrimônio imaterial, identidade regional, tradições comunitárias. | CTGs do RS (danças gaúchas); Oktoberfest (Blumenau); Círio de Nazaré; Carnaval de SP, RJ e BA. |

| Arte Contemporânea | Final séc. XX–XXI | Instalações, linguagens híbridas, tecnologia, crítica cultural e ambiental. | Inhotim (MG); “Guerra e Paz” – Portinari; “Tropicália” - Hélio Oiticica |

Continue estudando com

Patrimônio material e imaterial: o que é e exemplos (Artes)

Políticas de preservação do patrimônio cultural: o que é e quais são

Referências Bibliográficas

AMÁLIA, Ana; MINERINI, José. História da arte brasileira. Série Universitária. São Paulo: Senac São Paulo, 2018.

AMARAL, Aracy A. Artes plásticas na Semana de 22. 7. ed. São Paulo: Editora 34, 2021.

BARDI, Pietro Maria. História da arte brasileira: pintura, escultura, arquitetura, outras artes. 3. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1981.

HARRES, Hilda Höber. História da Arte Brasileira: da Pré-História à Primeira Bienal - Arte de Vanguarda. São Paulo: Sagra Luzzatto, 2. ed., 2017.

HARRES, Hilda Höber. História da Arte Brasileira: pintura, escultura, arquitetura e outras artes. São Paulo: Melhoramentos, 1975.

LIMA, Nair Barbosa; NEISTEIN, José. BrazilianArt V: livro de arte brasileira. São Paulo: Literatura Brasileira, edição recente.

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO (org.). Panorama da Arte Brasileira. São Paulo: MAM-SP, edições diversas (ex.: ed. 1999, 2009).

ZANINI, Walter (coord.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles; Fundação Djalma Guimarães, 1983. 2 v.

GUERRERO, Kassandra. Identidade cultural brasileira através da arte. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/identidade-cultural-brasileira-atraves-da-arte/. Acesso em: